|

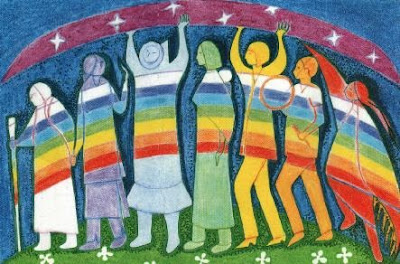

| Une image empruntée ici |

Un temple aux vastes proportions est en cours de construction. Pour autant que je puisse voir – devant, derrière, à droite, à gauche – un nombre incroyable de gens travaillent à l’édification de colonnes gigantesques. Moi aussi je bâtis une colonne. La construction vient juste de débuter, mais les fondations sont déjà là et le reste de l’édifice commence à s’élever. Moi et beaucoup d’autres, nous y travaillons.

C’est un analyste jungien qui a reçu ce rêve, que Jung a eu l’occasion de commenter. « Oui, dit ce dernier, il s’agit du temple auquel nous travaillons tous. Nous ne savons pas qui sont ces gens parce que, croyez-moi, ils y travaillent en Inde et en Chine, en Russie et partout dans le monde. C’est la nouvelle religion ».

Je n’entrerai pas dans la discussion oiseuse qui consiste à savoir s’il s’agit là d’une religion ou d’une spiritualité, car les questions de vocabulaire passent à côté de l’essentiel, à savoir que ce rêve parle du nouveau mythe en émergence dans la psyché collective. Ici, ce qui importe simplement, c’est qu’une colonne est une construction qui relie terre et ciel – il y a dans la spiritualité une tendance à ne considérer que le ciel, et pourtant, il faut bien que la colonne soit de terre, et oserai-je même dire, de chair, pour pouvoir s’élever. Ne serait-ce pas le sens de notre humanité, et donc notre tâche d’être humain, que de relier ainsi le bas et le haut ? Appelez donc cela comme vous voudrez…

Edinger souligne que « Jung fut le premier à formuler le problème de l’homme moderne en terme d’absence de mythe », une absence qu’il a d’abord constatée en lui-même. C’est en cela qu’il a souffert de cette absence et qu’il lui a donné une réponse que Jung peut être appelé de bon droit le « premier homme du Verseau », précurseur du nouvel âge à venir. Pour plus d’éléments de réflexion là-dessus, je vous invite à lire l’article que j’ai publié sur ce thème : quel est ton mythe ?

En relisant La création de conscience, j’ai été frappé par la façon dont ce rêve résonne avec le mythe du Peuple Arc-en-Ciel des Hopis, et que rapporte Frank Waters dans Le livre du Hopi (1963). Dans cette histoire, que l’on retrouve avec des variations mineures chez de nombreux peuples amérindiens, lorsque les Blancs arrivèrent en Amérique du Nord, les anciens de ces peuples se réunirent et décidèrent d’enterrer la sagesse pour éviter qu’elle ne soit dénaturée par les conquérants. Mais ils prédirent aussi qu’après 500 ans, alors que la Terre commencerait à entrer en agonie, le temps viendrait de déterrer cette sagesse et de commencer à la faire vivre à nouveau. Il semble que nous vivions cette époque…

Les Hopis indiquaient de nombreux signes de l’approche de ce moment, parmi lesquels on peut relever que la mer serait empoisonnée et deviendrait noire, que des serpents de fer (dans lesquels on peut reconnaître nos trains) parcoureraient la campagne tandis que des oiseaux métalliques traverseraient le ciel, et que le monde serait pris dans une gigantesque toile d’araignée (le réseau téléphonique et Internet). C’est alors que commencerait à apparaître un nouveau peuple rassemblant des personnes de toutes origines, formant ainsi une Roue de Médecine vivante en représentant par la couleur de leurs peaux les quatre directions : jaune, rouge, noire et blanc.

Ce nouveau peuple sera formé, selon le mythe,

de personnes convergeant de partout pour se rassembler autour de l’Arbre des

Nations et restaurer l’ancienne sagesse. L’Arbre des Nations est symboliquement

le centre du monde autour duquel tous les peuples, toutes les cultures, toutes

les religions se retrouvent pour former un cercle, c’est-à-dire une communauté

dans laquelle nul n’a préséance. C’est pour cela que ce peuple est désigné

comme le peuple Arc-en-Ciel ou le peuple des Guerriers Arc-en-Ciel ; c’est

d’après cette histoire que Greenpeace a nommé son navire amiral le Rainbow Warrior, tristement célèbre pour

avoir été coulé par les services secrets français en 1985. Mais il s’agira donc

de guerriers spirituels car la Terre sera en danger, et la légende dit d’une

certaine façon qu’il y aura une « guerre sainte » à mener tout

pacifiquement pour mettre un terme à la destruction et à la profanation de la

Terre-Mère.

Dans l’esprit amérindien, le cercle ne saurait être complet sans y inclure les animaux, les végétaux, les pierres et les étoiles, sans que personne n’ait préséance dans le grand cercle de la vie. L’humain est sur le même rang que le loup et l’ours, la souris et la fourmi, etc. Cette vision repose sur deux principes. Le premier est celui de l’unité sous-jacente de toute vie et de l’interdépendance, non seulement entre tous les humains, mais entre toutes les espèces et jusqu’à inclure une âme du monde récemment rebaptisée Gaïa. Le second tient à la capacité de chacun(e) de cultiver sa propre relation entre la Terre et le Ciel, sa façon particulière de se connecter avec le sacré de la vie, et réclame le respect de toutes les couleurs du spectre spirituel, incluant jusqu’aux athées et agnostiques. Ce sont les deux principes qui sont au cœur de ce que j’appelle pour ma part l’anarchisme mystique.

Les mythes et les prophéties sont du même ordre que les rêves ; on peut les écouter de la même façon, ce sont des symboles. Tout comme dans les rêves prémonitoires, on ne démêlera ce qu’il y avait d’effectivement prédictif du matériel purement symbolique que quand on pourra les considérer rétrospectivement. Ici, on peut simplement remarquer que la Roue de Médecine forme un mandala, symbole d’unité et de totalité ordonnée. L’arc-en-ciel, outre unir toutes les couleurs dans un spectre équilibré et harmonieux, est encore symboliquement pont entre la Terre et le Ciel. On retrouve la même idée que dans le rêve que cite Edinger : le temple est construit par une multitude de gens partout dans le monde. C’est un message résolument optimiste, qui mérite de ce fait d’être mentionné par les temps qui courent – je connais pour ma part beaucoup de gens qui travaillent chacun(e) de leur côté à construire une colonne, et cela mérite d’être salué car on n’en parle pas au journal télévisé.

Ces réflexions renvoient aux prédictions que l’on prête à Jung, auxquelles Christine Hardy a consacré un livre au titre évocateur : La prédiction de Jung : la métamorphose de la Terre [1]. Le vieux sage de Küsnacht semble avoir envisagé un processus en trois temps, dont le premier serait ce qu’on peut appeler le retour du Féminin sacré, ce qui implique une complète redéfinition de nos rapports avec la nature. La seconde étape serait caractérisée par l’harmonisation du masculin et du féminin, ce que l’alchimie appelle le mariage du Roi et de la Reine. La troisième nous verrait collectivement tendre vers ce que Teilhard de Chardin a appelé le point Oméga, c’est-à-dire la réalisation de l’unité de la conscience dans le champ planétaire.

Le danger avec de telles idées, comme avec tous les contenus à forte teneur symbolique, c’est qu’on peut être tenté de les comprendre littéralement et s’attendre à de grands changements dans la conscience collective du jour au lendemain, au risque d’être donc déçu. Par contre, si on en considère la valeur symbolique et que celle-ci trouve en nous une résonance, elles ont alors la vertu de nous insérer dans un nouveau mythe qui peut donner sens à ce que nous vivons collectivement. Alors, elles se révèlent être des idées vivantes que nous pouvons incarner dès aujourd’hui dans nos cheminements individuels, l’éducation que nous donnons à nos enfants, la relation que nous entretenons avec la nature, etc.

Jung lui-même, qui envisageait de grandes destructions à venir, ne se faisait guère d’illusions quant à l’avenir proche. Commentant le rêve qui ouvre cet article, il ajoutait : « Savez-vous combien de temps va prendre la construction ?... à peu près six cent ans. »

[1]

Pour plus d’information sur ces prédictions, voyez: http://www.urantia-gaia.info/2012/04/20/la-prediction-tres-meconnue-de-jung,

où vous pourrez écouter une présentation de ces idées par Christine Hardy.